| 日本には平安時代初頭や鎌倉時代に綿が持ち込まれた記録がありますが、本格的に栽培が始まったのは戦国時代から桃山時代にかけてのことです。以来麻とともに庶民の衣服の原料として、米と並ぶ農作物になりました。一時は200種以上の地方品種があったとも言われています。

しかし、明治時代になって自動織機が発明されると状況が一変しました。綿製品の大量生産が可能になると同時に、中国から原綿を輸入するようになったのです。国産綿は急速に衰退し、昭和30年代に日本産の綿は市場から消えてしまいました。 |

|

綿にはアメリカ、アフリカ原産の「新大陸綿」とアジア原産の「旧大陸綿」の2種類が存在します。日本で栽培されていたのは、「旧大陸綿」の流れを汲むものでした。これは”繊維が短いため紡績や機械織りには向かない、布は強度があるもののやや厚手に織り上がる”といわれます。

「国産綿は1kgあたり16000円しますが、輸入綿は700円くらいです」と田畑さん。この安値を実現しているのは農薬、化学肥料の使用と発展途上国の安い人件費なのです。 |

|

日本だけでなく、ヨーロッパのほとんどの国も綿を栽培していません。先進国の膨大な綿の需要を支えているのは中南米や中国、インド、アフリカなどの国です。また、アメリカでは”輸出振興”の名のもと、大量生産をさせるために政府が補助金を出しています。大量の綿を安く生産するためには、自然まかせでは不可能。どうしても環境に負担をかけざるを得ません。 綿花の大量生産はそれを好む害虫を呼び寄せます。害虫駆除の手間と人手を省くために使われるのは大量の殺虫剤。世界で使用されている殺虫剤の25%は綿花栽培によるもので、1種類の作物としては最大です。 WHOが「大変危険な農薬」として挙げているものも少なくありません。日本で劇物、PRTR法(アイシス5号、14号参照)指定化学物質である有機リン系殺虫剤「モノクロトホス」の名前も見えます。 |

|

「フェアトレードカンパニー」によると、インドでは国内の農地の5%しかない綿畑に、なんと国内全使用量の半分の農薬が散布されているといいます。鴨川和綿農園の田畑さんも「インドでは識字率が低いために、多くの農民は使用法をきちんと読まずに農薬を使っているようです。だから必要以上に散布してしまっている可能性が高く、将来大変なことになるのではないでしょうか」と危惧します。 薬剤散布を繰り返すうちに、砂漠のようになったり塩を吹いたりして、とうとう何も栽培することができなくなった畑も世界中にあるのです。 |

|

大量生産のためには、先進国から輸入される農薬や化学肥料が欠かせません。これらは大変高価なもので、農家は多額の借金をして買っています。収穫量が上がらずに借金を返済できない農家も多く、収穫期には毎週のように新聞に農民の自殺の記事が載るといいます。農薬中毒に苦しむ農民も少なくありません。そして、子どもや女性が安い賃金で、綿花の収穫作業に駆り出されています。皮肉なことに原綿輸出国のパキスタンでは、先進国の人々が着古したり、”流行遅れ”と廃棄したものを輸入して着ているのです。 |

「新大陸綿」の原種や地方品種も消えつつあります。収穫量を上げるために、綿そのものの品種改良が進んでいるからです。また、遺伝子を組み換えて農薬をかけても枯れないようにしたり、害虫が葉を食べると死ぬようになっている綿も開発されています。無農薬栽培のオーガニックコットンの人気が上昇していることもあり、遺伝子組み換えにより農薬が不要になった綿が「オーガニックコットン」として売られる例も出ています。 F1品種を代表とする多くの改造種子が次世代の種を残せないように、これらの綿の種にも発芽能力がありません。農家が毎年種を買わなければならないだけでなく、改造綿花の花粉が飛散して従来の綿花と交雑してしまい、綿全体の不作につながる可能性も指摘されています。 |

|

|

|

流行を追い求めて大量生産、大量消費、大量破棄することから、環境に配慮したものを、正当な対価を払って求め、大切に長く使う。そんなファッションに対する考え方の転換が、今まさに私たちに求められているのです。

参考文献 日本オーガニックコットン協会資料 「ピープルツリー」2003年初夏号、夏増刊号(フェアトレードカンパニー刊) 「綿と木綿の歴史」武部善人著(御茶の水書房刊) 「事典絹と木綿の江戸時代」山脇悌二郎著(吉田弘文館刊) |

しかし、千葉県鴨川市で日本の在来綿の栽培に取り組んでいる「鴨川和綿農園」の田畑健さんは「紡績ができないほど短いものではないし、機械でも織れます。必ずしも厚手で粗い布ができるわけではありません」と語ります。明治時代に中国から輸入していたのもじつは「旧大陸綿」でした。大量生産には安い原料が必要。国産綿が廃れてしまったのは何より”コスト”の問題だったのです。

しかし、千葉県鴨川市で日本の在来綿の栽培に取り組んでいる「鴨川和綿農園」の田畑健さんは「紡績ができないほど短いものではないし、機械でも織れます。必ずしも厚手で粗い布ができるわけではありません」と語ります。明治時代に中国から輸入していたのもじつは「旧大陸綿」でした。大量生産には安い原料が必要。国産綿が廃れてしまったのは何より”コスト”の問題だったのです。 はびこる雑草を除草剤で除き、収穫を早めるために枯葉剤を散布すれば、土地は傷み、やせてしまいます。それを補うために化学肥料が投与されますが、それでは健康な作物は育ちません。雑草や病害虫に抵抗できるはずもなく、さらに大量の除草剤や殺虫剤が撒かれます。

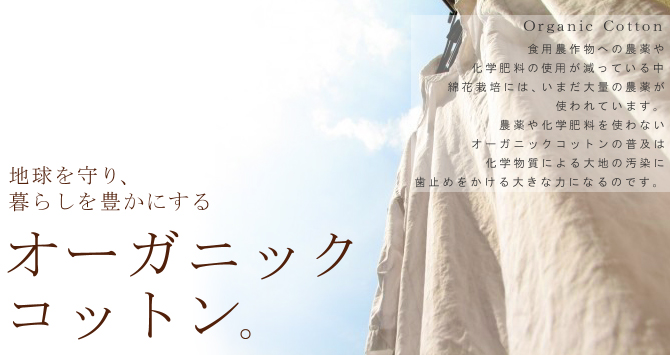

はびこる雑草を除草剤で除き、収穫を早めるために枯葉剤を散布すれば、土地は傷み、やせてしまいます。それを補うために化学肥料が投与されますが、それでは健康な作物は育ちません。雑草や病害虫に抵抗できるはずもなく、さらに大量の除草剤や殺虫剤が撒かれます。 農薬や化学肥料を使わないオーガニックコットンの栽培には、手間や労力がかかることはもとより、収穫量減少のリスク、認証取得のための煩雑な手続き、そして何より有機栽培を”続ける”ことへの覚悟が求められます。日本オーガニックコットン協会によると、それでも農薬や化学肥料による環境破壊に危機感を持ち、オーガニックコットンの生産に踏み切る農家が増えているそうです。現在はアメリカ、ペルー、インド、エジプト、トルコなどを中心に、世界17カ国でオーガニックコットンが栽培されています。

農薬や化学肥料を使わないオーガニックコットンの栽培には、手間や労力がかかることはもとより、収穫量減少のリスク、認証取得のための煩雑な手続き、そして何より有機栽培を”続ける”ことへの覚悟が求められます。日本オーガニックコットン協会によると、それでも農薬や化学肥料による環境破壊に危機感を持ち、オーガニックコットンの生産に踏み切る農家が増えているそうです。現在はアメリカ、ペルー、インド、エジプト、トルコなどを中心に、世界17カ国でオーガニックコットンが栽培されています。

買う側にすれば、ものの値段は安い方が良いでしょう。しかし、安いから使い捨てにできる、流行が変わったから新しいものを買うという私たちの消費行為の裏には、さまざまな問題があることに気づかなければなりません。農薬の大量使用による環境破壊だけでなく、大量の古着の廃棄によるゴミの問題、労働力や作物を安く買い叩かれる発展途上国の人々の貧困にも目を向ける必要があります。

買う側にすれば、ものの値段は安い方が良いでしょう。しかし、安いから使い捨てにできる、流行が変わったから新しいものを買うという私たちの消費行為の裏には、さまざまな問題があることに気づかなければなりません。農薬の大量使用による環境破壊だけでなく、大量の古着の廃棄によるゴミの問題、労働力や作物を安く買い叩かれる発展途上国の人々の貧困にも目を向ける必要があります。