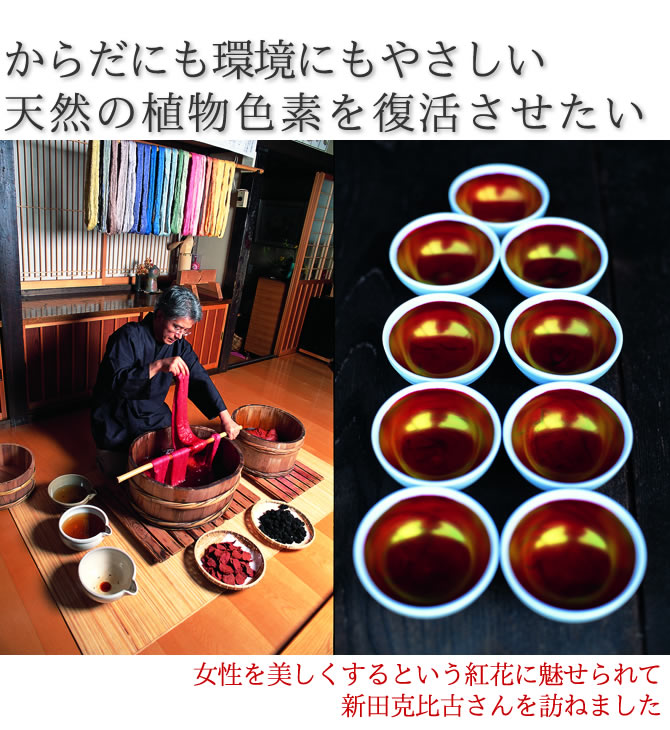

からだにも環境にもやさしい 天然の植物色素を復活させたい

紅皿の制作者として、すでにアイシスではおなじみの

新田克比古さんを山形県米沢市に訪ねました。

新田家は、じつは三代続く機屋。

克比古さんは紅花に魅せられ、紅皿を後世に残そうと

たゆまぬ努力を注いでいます。

木綿袋に入れられた花餅によって"あか"の色素がとり出される。籠には花餅と鳥梅。

木綿袋に入れられた花餅によって"あか"の色素がとり出される。籠には花餅と鳥梅。

紅花は染料として、化粧品として、そして漢方としても昔から利用されてきました。温める効果と腫れ物や炎症への鎮静作用があり、冬に紅を塗り吸収することで血行を良くし、からだが温まるといいます。また紅花で染めた襦袢を着ることで、寒さよけとなったそうです。

紅花は中国より伝わりその栽培は日本全国に広がりましたが、室町以降の一大栽培地が山形県の村山地方であり、最上紅花と呼ばれ最良のものとされました。

その多くは京都に運ばれ京染めや紅へと加工され、たくさんの人々を魅了したのです。

7月のはじめに咲きはじめる紅花は、朝露が残る早朝に摘み取られます。花びらは水溶性の黄色の色素と赤の色素を持つため、根気よく何度も水で黄気を洗い流していきます。これは、黄気を抜くほど赤さが冴えるためです。そして発酵させ、うすで搗いてから少しずつ丸めて莚(むしろ)にならべ、上からも莚(むしろ)をかぶせて足で均等に踏んで煎餅状にのばして天日で乾燥させます。こうしたたくさんの過程を経てでき上がったものは『花餅』と呼ばれ、これをもとに紅花染めや化粧用の紅が作られていくのです。紅花30~40輪で、花餅がやっとひとつ。花餅が時として、米の100倍の値がついたというのもうなずけます。「紅一匁、金一匁」といわれるほど高価でした。そして花餅2kgで紅皿はたったの60個ほどしかできないそうです。

赤から黄色まで、紅花ひとつからこんなに多くのバリエーションが。

赤から黄色まで、紅花ひとつからこんなに多くのバリエーションが。

花餅から紅を作る作業は純度を高くするために、1年の中でも最も寒い1月の半ばに行われます。

紅花染めも、濃い色は寒染めと言って真冬の寒い時期の作業です。

紅を作るにはまず、木綿の袋に入れた花餅を1~2日水につけ、よく黄色を洗って稲藁の灰汁につけ漉して紅花の抽出液を作ります。その抽出液の中に綿の繊維を入れて色素を移していきます。これを繰り返すことで繊維に濃い色素を取り込みます。その繊維を烏梅の液に浸し、少量の灰汁につけて手でもみ込むことで紅花の濃縮液ができ上がります。その中に烏梅の液を加えると成分が沈殿していきます。

烏梅とは熟した梅の実にススをまぶして燻したもので、漢方薬としても利用されます。今は唯一、

奈良県月ヶ瀬村の中西家が古来よりの製法で烏梅作りを続けています。1日そのままにおいて、羽二重で漉すと純粋な紅の泥ができ上がるので、これを筆で器の内側に塗り重ねていきます。とくに新田さんの所で作られる紅皿は、紅を幾度も重ねたもので、緑がかった金色に光ります。一度塗ったら2日乾燥させるという工程を繰り返し、10日ほどもかけて完成させてはじめて玉虫色に輝くのです。何度見ても夢のような、不思議に光る玉虫色の紅皿は、紅花の神秘的な生命そのものを映し出しているようです。

自然の色で染められたスカーフは、こんなにもやさしい。

自然の色で染められたスカーフは、こんなにもやさしい。

不思議なことに「真冬に花餅から紅を作るとき、最初は凍えるようだった手が、やがてぽかぽかと暖かくなるんですよ」と新田さん。なるほど婦人病にいいと言われた紅花の効果が実証されているわけです。昔の人はただ美しい色を口紅に選んだのではなく、植物の中から安心で薬効もあるものを選んでいたのですね。美しい色だけを追求する化学成分だらけの現代の化粧品。そのために多くの肌トラブルが起きていることを考えると、あらためて先人のすばらしい知恵に感嘆します。

明治時代から化学染料などの普及により、高価で手間のかかる紅花染めや紅皿は衰退の一途をたどり続けています。近年になり自然指向や環境問題などから、ふたたび紅皿や草木染めに大きな注目が集まっています。

紅皿 紅花染新田

夏に収穫した紅花を発酵、天日乾燥し、厳冬期に稲藁の灰汁や烏梅などで染料を抽出。それを羽二重でこして器に塗りつけるという大変な手間をかけて作られています。

<紅皿の使用方法>

紅花から作られる「紅皿」の赤い色素は、水に溶ける性質を持っています。

筆の先を軽く濡らし、筆先を紅皿に軽くつけて唇に塗ってください。

筆に使う水の加減で濃淡を作ることができ、青味がかったピンク、ローズ、真紅と様々な色が楽しめます。

ほんのわずかな量でかなり紅く発色するので、微量ずつお使いください。

紅皿ひとつで約半年から1年使うことができます。紅花を塗って少し乾いたあと、椿油などの植物オイルを重ねて使うとグロスのようにつややかになり、色も落ちにくくもなります。

詳細はこちら>>